海报设计:潘红宇

新华社福州1月9日电(记者周义)“大上海理发厅”“罗克照相馆”……这些“古早”的招牌,在福建泉州的中山路上随处可见。踩着古老的石板路,邂逅明艳的“胭脂砖”,穿行在骑楼古厝间,仿佛不经意就能触碰到历史。

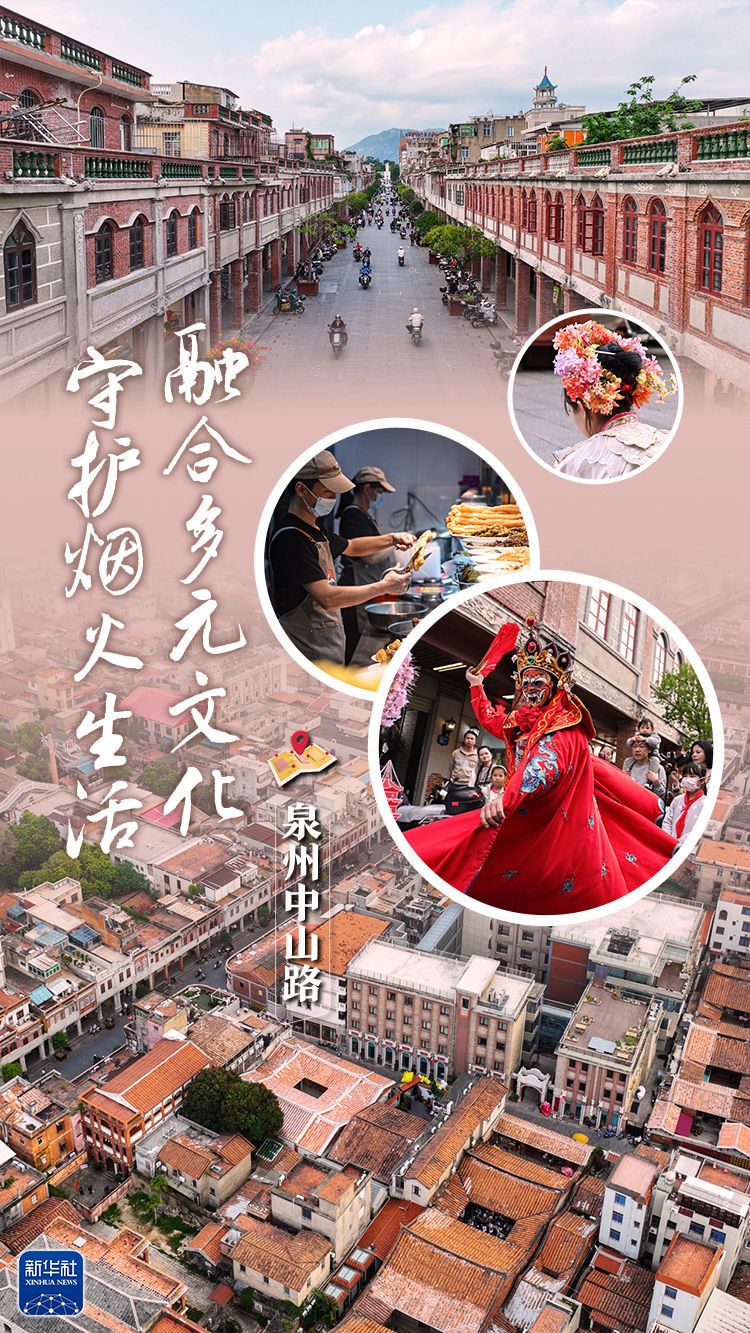

中山路贯穿泉州古城南北,是我国保存最完整的连排式骑楼商业街之一,其建筑风格体现了泉州这座海上丝绸之路起点城市多元文化融合的特色。

中山路骑楼建筑形成于20世纪20年代,当时很多南洋华侨回乡,修建的骑楼建筑带有五脚基等南洋建筑符号,又有红砖、窗花等闽南传统民居特色,是中西合璧的建筑典范。闽南多雨,夏季炎热,骑楼作为一种外廊式建筑物,既美观又实用。

历经百年风雨,中山路上的建筑年久失修、基础设施落后、消防隐患多等问题日益凸显,一次抢救性的“大手术”让老街再次焕发容光。“2018年泉州启动了中山路保护提升工程,从建筑风貌、景观交通、市政基础设施以及夜景照明四大方面进行综合整治修复提升。为了修旧如旧,采用了传统闽南建筑的10多项古老技艺。”泉州市古城保护发展指挥部建设组副组长王顺福介绍。

泉州中山路。新华社记者 周义 摄

走在中山路的古街巷陌,抬头不时能看见屋檐下整齐排列着造型精美的“滴水兽”,它们就是修复保护的受益者。“闽南骑楼式建筑的排水孔被称为‘滴水兽’,会被做成花鸟鱼虫各种造型,有时修复一个,就要伏案或趴在墙上‘绣花’一整天。”泉州市传统建筑名匠杨建宗说。

泉州中山路上的金鱼造型“滴水兽”。新华社发

得益于这种“匠心”,钟楼、慈济宫、泮宫、宋市舶司遗址等历史遗迹以及那些镶嵌于骑楼墙上的老式商铺匾额得以重现昔日光彩。

“既能唤起老泉州人的回忆,又能让年轻人更懂中山路。”看着“新生”的街巷,从小生活在这里的陈光厚很是感慨。

在泉州中山路,游客观看变脸表演。新华社记者 周义 摄

中山路在保护中求发展,在传承中谋创新,如今已成为集文化体验、休闲购物、艺术欣赏于一体的多元空间。南音弹唱、提线木偶、变脸、蟳埔女簪花围等非遗文化散发着古城特有的魅力;源和堂、水门国仔、秉正堂等传统老字号店铺里,新老泉州人细品闽南风味,回味记忆;侨批馆、蔡国强艺术馆、175号艺术空间等一批文化艺术新地标正对外展示着泉州的活力……

当夜色缓缓掩映泉州古城,灯火渐次亮起,带着历史温度的暖黄与都市的霓虹在中山路开始交织。“中山路以一种开放包容的姿态,欢迎着来自四面八方的朋友,共同见证并参与着老街的新生。”来自上海的吴妤说,自己期待着与它的下一次邂逅,继续倾听它的故事、感受它的魅力。

- 分享到:

2、本网未注明“来源:泉州经济开发区”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:泉州经济开发区”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

- 关于我们/广告服务/法律顾问

- 闽ICP备2024036745号-1

- 泉州开发区党工委党务工作部主办 地址:泉州开发区管委会

- 邮政编码:362000 联系电话:0595—22353026 E-mail:kfq2235@126.com

- 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 泉州经济开发区举报电话:0595-22353026 泉州经济开发区举报邮箱:kfq2235@126.com

- 泉州经济开发区版权所有 未经授权,不得转载或建立镜像

-